ネットワークの信頼性は、適切に設計された配線と、その性能を客観的に確認できる試験によって支えられています。 しかし「認証試験」と一口に言っても、どの規格に基づくのか、どんな試験項目があるのか、そして結果をどう評価すべきか――専門的な理解が欠かせません。

本ページでは、規格の成り立ち、現場で行われるフィールド試験、結果を裏付ける文書の重要性を整理し、認証試験の基礎をわかりやすく解説します。 これから学ぶ方には理解を深める一助となり、経験者には知識の整理に役立ちます。

目次

はじめに

ネットワーク配線は、オフィスやデータセンターの基盤を支える重要なインフラです。

しかし、施工が完了しただけでは、その配線が規格に準拠し、長期にわたり安定して使えるかどうかは分かりません。

そこで必要になるのが 「認証試験」 です。

認証試験は、ISO/IEC・TIA・JIS などの国際規格に基づいて実施され、ケーブルの性能を数値で確認し、「規格を満たしている」ことを客観的に証明します。

単なる動作確認(疎通テスト)とは異なり、規格適合を第三者に示せる唯一の手段です。

本記事では、認証試験の基本的な考え方と試験対象範囲、試験で発生する**「マージナル合格」の扱い、さらに試験終了後に必要となる文書**(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ・チャート)について解説します。

施工業者・ネットワークエンジニア・管理者の方が 「なぜ認証試験が不可欠なのか」 を理解する一助となれば幸いです。

第1章:認証試験とは?

そこで必要になるのが、認証試験(Certification Test) です。

認証試験とは、施工された配線システムが ISO/IEC、TIA、JIS などの規格に準拠しているかどうかを客観的に確認する試験です。

この試験を行うことで、ネットワークの安定性と将来の高速アプリケーションへの対応を確実に保証できます。

第2章:認証試験に必要なドキュメントとメリット

情報配線システムの構築において、認証試験は不可欠なプロセスです。ケーブルやコネクターといった配線部材が規格に準拠していても、施工者の技量や環境によって最終的な配線の性能が低下する可能性が指摘されています。

この性能低下を回避し、敷設された配線が規格で定められた要件を確実に満たしていることを証明するため、規格に準拠した認証試験が実施されます。

認証試験の結果として提出される「試験成績書」は、施工側とユーザー側の双方に明確なメリットをもたらします。

- 施工側にとっては、適切な部材と施工方法が採用されたことの証明となり、品質保証の客観的な根拠となります。

- ユーザー側にとっては、配線の性能が仕様通りであることを確認でき、将来的なアップグレードやトラブルシューティング時の重要な参考資料となります。

さらに、試験成績書は 法務的・契約的リスク管理の手段 としても機能します。

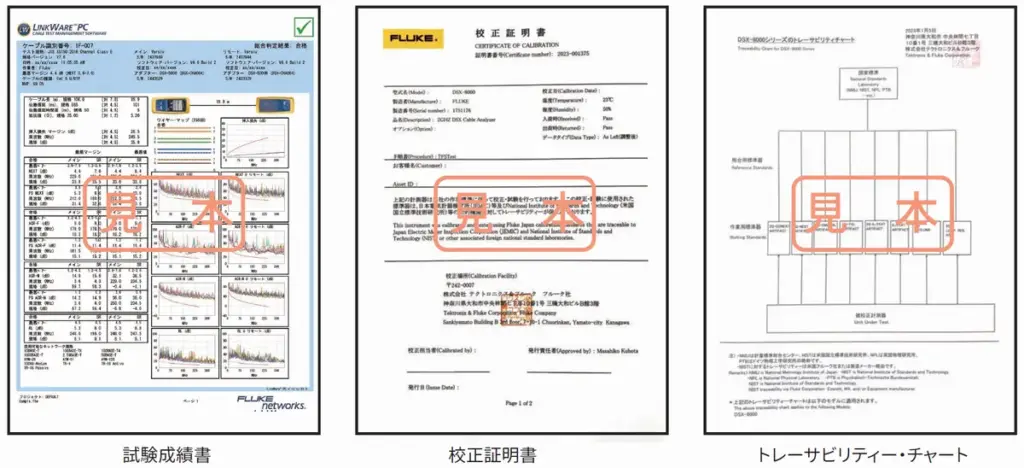

3つの重要な提出書類

認証試験は、単にケーブル配線の性能を「測定」するだけではなく、規格に準拠して施工が正しく行われ、その性能が客観的に保証されていることを文書によって証明する仕組み**です。

そのため、試験の終了後には、試験結果を示す以下の3つの重要な文書を受領する必要があります。

1. 試験成績書(Test Report)

試験成績書は、規格で定められた測定項目(挿入損失、反射減衰量、近端漏話減衰量、伝搬遅延、ワイヤーマップなど)の結果をまとめた公式レポートです。

通常はフィールドテスターに付属するソフトウェアによって自動生成され、規格に沿ったフォーマットで出力されます。

これにより、施工された配線が規格の規定値を満たしていることをユーザーと発注者の双方が確認でき、将来のネットワーク拡張や障害発生時のトラブルシューティングにも役立ちます。

2. 校正証明書(Calibration Certificate)

校正証明書は、測定に用いた試験器が規定された範囲内で正しい値を示すことを保証する文書です。

フィールドで使用されるテスターは厳しい環境に晒されるため、年1回程度の校正が推奨されています。

校正証明書を添付することで、「その測定結果が正確である」という裏付けが得られます。

3. トレーサビリティ・チャート(Traceability Chart)

トレーサビリティ・チャートは、校正証明書をさらに補強する文書です。

測定器の校正に使用された標準器が、国家標準まで遡って正確性が保証されていることを示す証拠となります。

これにより、測定器の値の信頼性が体系的に裏付けられると同時に、試験結果を第三者に説明可能となります。

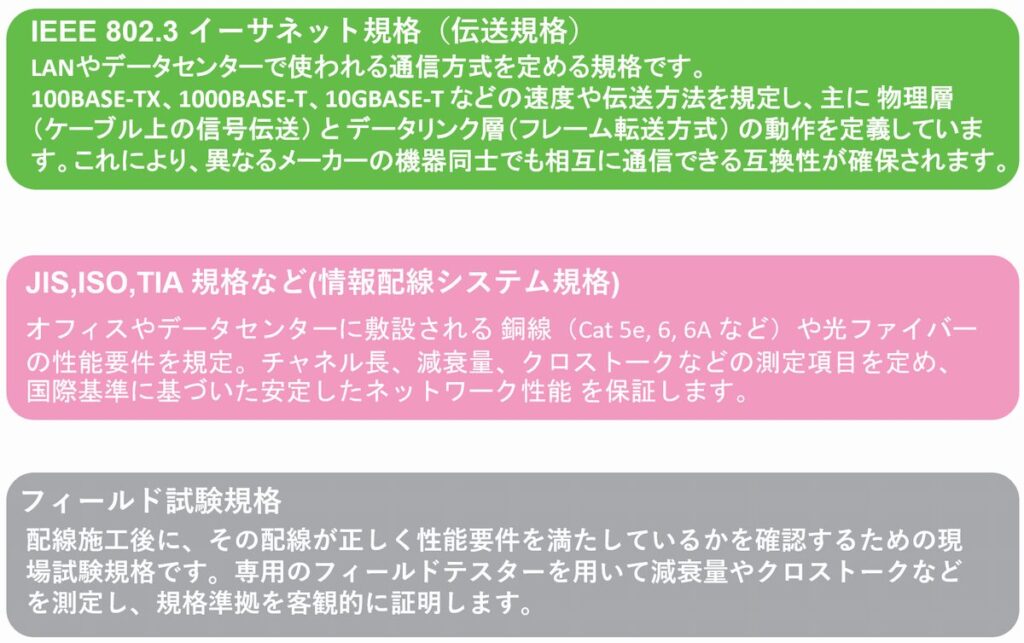

第3章:情報配線システムの「3層」規格体系

3.1 伝送規格と配線規格の関係性の詳解

情報配線システムを理解する上で、関連する規格が三つの異なる階層で連携していることを把握することは不可欠です。

規資料はこの点を明確に解説しています。

3.1.1. 伝送規格(IEEE 802.3)

これは最も上位の階層に位置し、ネットワーク機器間の信号伝送や通信の仕組みを定義します。

例えば、1000BASE-Tや10GBASE-Tといった規格は、信号の振幅や遅延といった通信性能要件を定めます。

これにより、ネットワークで実現したいアプリケーションの性能要件に直接対応します。

3.1.2. 情報配線システム規格(JIS、ISO、TIA)

この階層の規格は、伝送規格の要件を満たすための配線部材(ケーブル、コネクター、パッチコード)や、敷設された配線全体の性能要件を規定します。

例えば、10GBASE-Tの伝送規格を保証するためには、カテゴリー6Aといった規格に準拠した配線が必要となります。

3.1.3. フィールド試験規格(IEC、TIA、JIS)

この規格は、実際に敷設された配線が情報配線システム規格の要件を満たしているかを確認するための試験方法を定めています。

具体的には、測定項目、測定器の要件、試験成績書の内容を詳細に規定しています。

代表的な例として、IEC 61935-1 や JIS X 5116 などが挙げられます。

最後に、この3層構造は以下のように連携します:

- 伝送規格:アプリケーション要件を定義

- 情報配線システム規格:配線仕様を定義

- フィールド試験規格:施工後の配線が要件を満たしているかを確認

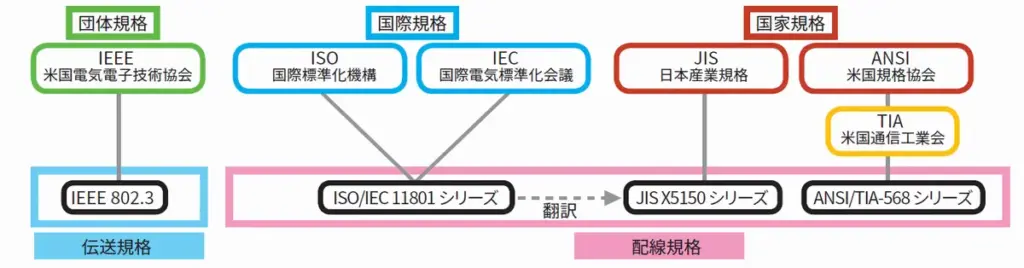

3.2 グローバルと国内規格:JIS, ISO, TIAの比較分析

日本国内の情報配線市場では、主にISO/IEC、JIS、そしてANSI/TIAの3つの規格が用いられています。原資料はそれぞれの規格の出自と主要な利用分野を簡潔にまとめていますが、これらの規格選択は、プロジェクトの性質によって大きく左右されます。

- JIS規格(JIS X 5150シリーズ): 国際規格であるISO/IEC 11801を翻訳した日本産業規格です。公共建築工事標準仕様書にJIS X5150がベースとして採用されていることから、官公庁や自治体に関連する情報配線工事では広く採用されています。

- ISO/IEC規格(ISO/IEC 11801シリーズ): 構内情報配線システムの国際規格であり、オフィスだけでなく、工場、住宅、データセンターなど幅広い用途に対応しています 1。国際的なプロジェクトや欧州系の企業で多く使われます。

- TIA規格(ANSI/TIA-568シリーズ): 米国で策定された規格で、日本の民間企業における情報配線工事では最も広く利用されています。日本で製造・販売される配線部材の中には、この規格に準拠したものが多く含まれており、それがその普及を後押ししています。

日本市場では、公共工事では JIS規格、民間工事では TIA規格 が広く用いられるため、両規格の互換性を理解することが重要です。

3.3 配線性能の定義:クラスとカテゴリーの整理

配線性能レベルは、ISO/JIS規格では「クラス」、TIA規格では「カテゴリー」 という用語で定義されています。これらはしばしば混同されますが、その概念は厳密に区別されます。

- カテゴリー: 主にTIA規格で用いられ、ケーブルやコネクターといった個々の配線部材の性能レベルを指します。

- クラス: 主にISO/JIS規格で用いられ、個々の部材を組み合わせて構築されたシステム全体の性能レベルを指します。

認証試験では、最終的な敷設成果物である 「パーマネントリンク」(配線盤から通信アウトレットまで)の性能を評価します。したがって、たとえカテゴリー6の部材を使用しても、不適切な施工によって性能が低下した場合、システム全体の性能要件(クラスE/カテゴリー6)を満たせない可能性 があります。

このため、認証試験は、部材の性能が 最終的なシステム性能として保証されているかを客観的に確認するための不可欠なプロセス です。

第4章:ツイスト・ペア・ケーブル認証試験の技術的・実務的洞察

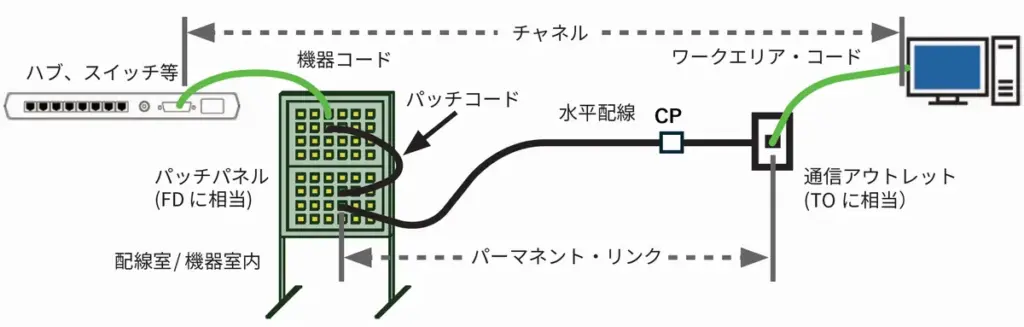

4.1 パーマネントリンクとチャネル

情報配線システム規格では、性能測定の対象として 「パーマネントリンク」 と 「チャネル」 が定義されています。

パーマネントリンク は施工業者が責任を持つ固定配線部分を対象とし、チャネル は実際の運用環境で使用される機器接続コードまでを含む構成を対象とします。

この違いを理解することは、正しい規格解釈や測定結果の評価に欠かせません。

- パーマネントリンク:フロア配線盤から通信アウトレットまでの固定配線の伝送路

- チャネル:LANスイッチやHUBなどのネットワーク機器と端末間の伝送路。ケーブル・テスターを用いて認証試験が行われます。

パーマネントリンクには配線システムのコネクターを含み、オプションとして分岐点(CP:Consolidation Point)やCPケーブルを追加することも可能です。

規格では、パーマネントリンクの長さは最大90m と定められています。

一方、チャネルはワークエリア・コードおよび機器コードを含む構成で、長さは最大100mまで許容 されます。

特に重要なのは、チャネルの性能評価ではネットワーク機器や端末の接続部は含まれない という点です。

4.2 認証試験の必須項目とその物理的背景

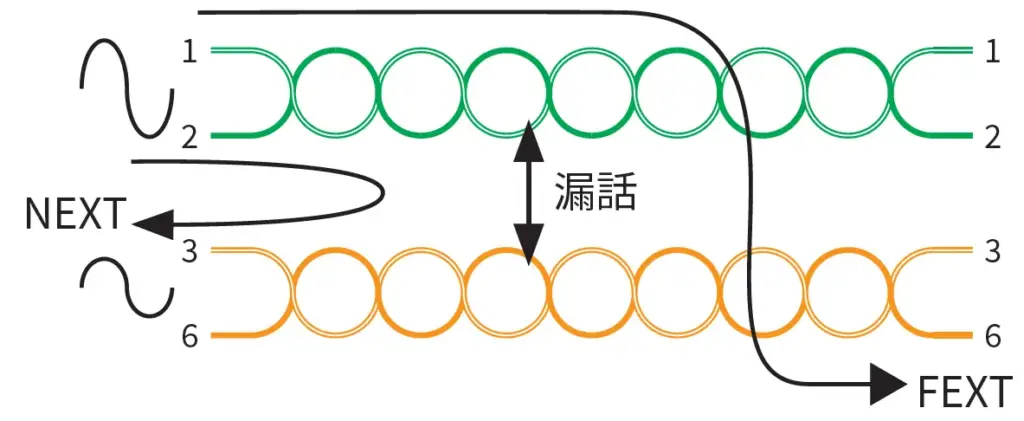

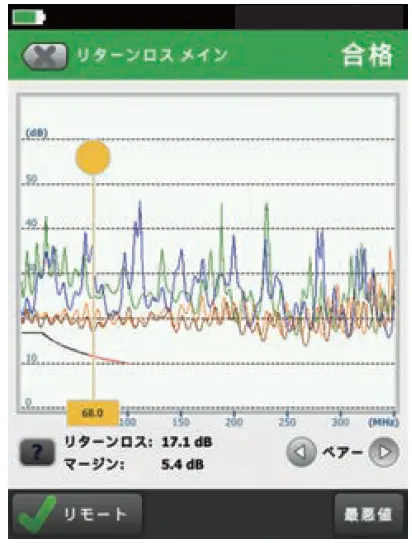

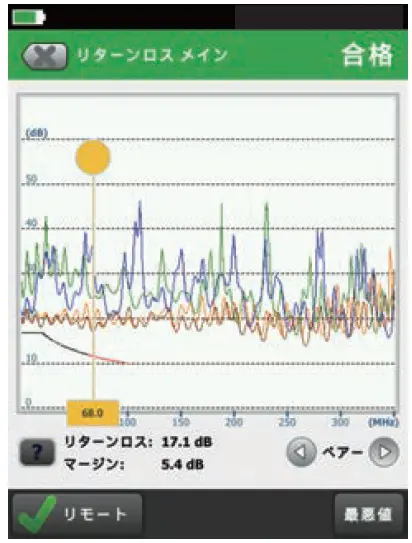

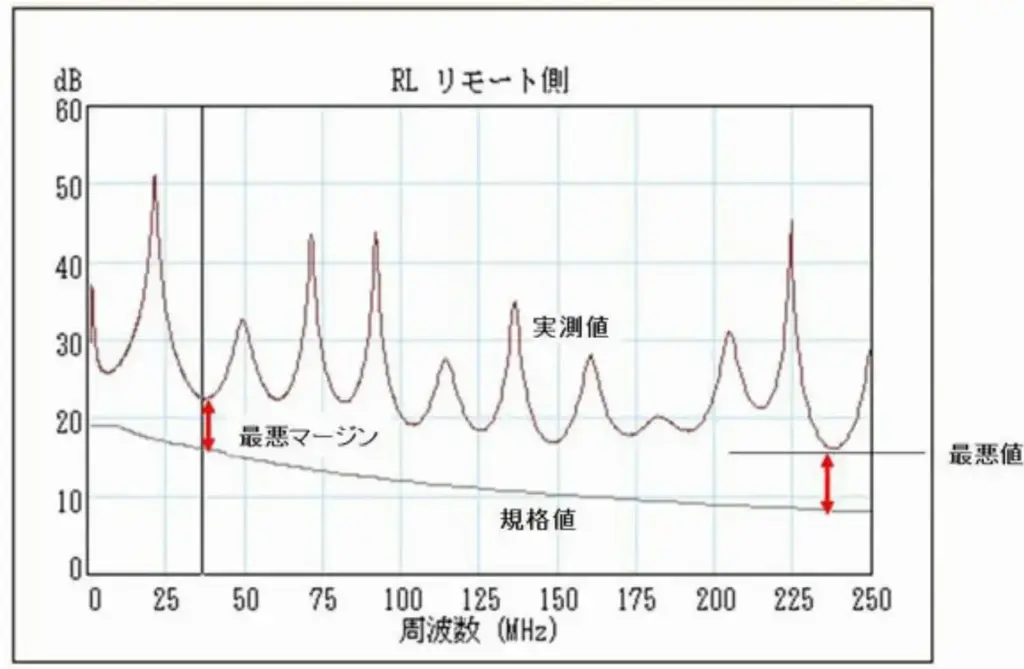

ツイスト・ペア・ケーブルの認証試験では、多くの測定項目が定義されています。その中でも、特に「NEXT」と「RL」は不合格となる可能性が高い重要な項目であり、これらは配線施工の品質を直接的に示す、いわば「電気的指紋」と呼べる項目です。

- NEXT(近端漏話減衰量): ケーブル内の隣接するペア間で発生する電磁誘導ノイズの大きさを測定します。漏話は主に、コネクター成端時にケーブルの撚りが過剰に戻されることで発生し、この撚りの不具合がノイズ耐性を著しく低下させます。

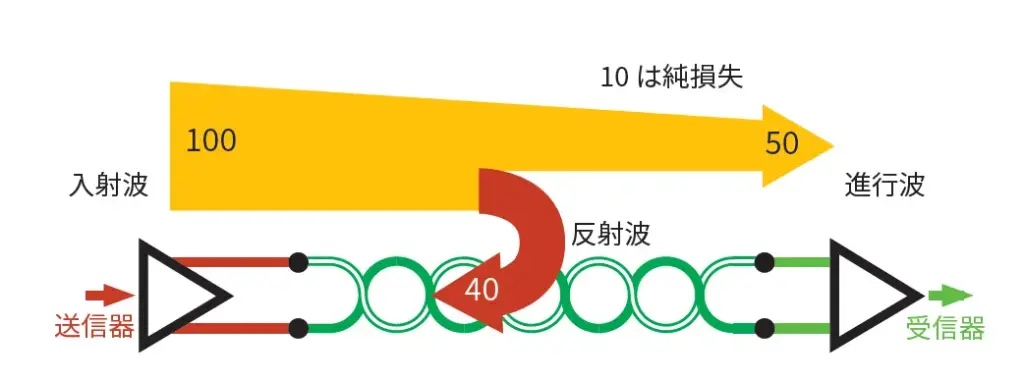

- RL(反射減衰量): 信号の一部が配線の インピーダンス変動 によって反射し、送信側に戻される現象を測定します。インピーダンスは、芯線の太さやペア内の芯線間の間隔によって決まりますが、コネクター成端不良やケーブルの物理的な変形(過度な曲げや圧迫)がその均一性を損ない、反射を増加させます。

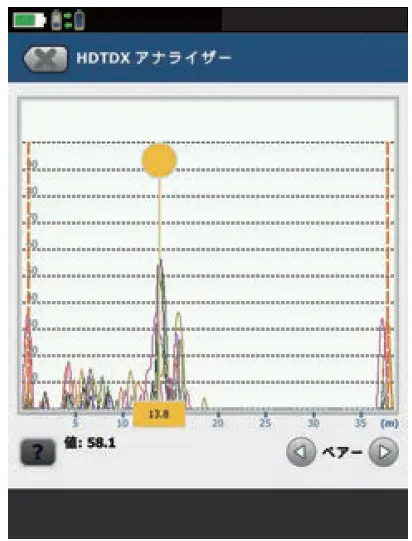

これらの測定項目が示す数値は、単なる電気的特性の数値ではなく、配線の物理的な状態と施工品質を反映しています。例えば、NEXTの値が悪い場合は撚りの戻し過ぎ、RLの値が悪い場合はインピーダンスの不整合が疑われます。したがって、認証試験の不合格レポートは、単に「不合格」を通知するだけでなく、その背後にある物理的な問題の具体的な特定を可能にする診断ツールとしての役割を果たします。

4.3 10Gbps時代の新たな測定項目:エイリアン・クロストーク

10GBASE-Tの伝送では、従来の試験項目に加えて「エイリアン・クロストーク(AXT)」の測定が必須となります。AXTは隣接するケーブル間で発生するノイズ干渉であり、従来のNEXTとは異なりデジタル信号処理による除去が困難です。

この現象は、ケーブル単体の品質だけでなく、並行敷設されるケーブル配置が性能に大きく影響することを意味しています。対策としては、ケーブル間の十分な離隔距離を確保する、シールド付きケーブルを利用するといった方法が推奨されます。

AXTの出現により、物理層の設計・施工が論理層の性能(データ転送速度)に直結することが改めて明らかになりました。このため、認証試験では全数検査ではなく干渉が顕著に現れる可能性が高いリンクを抽出し、重点的に試験が行われます。

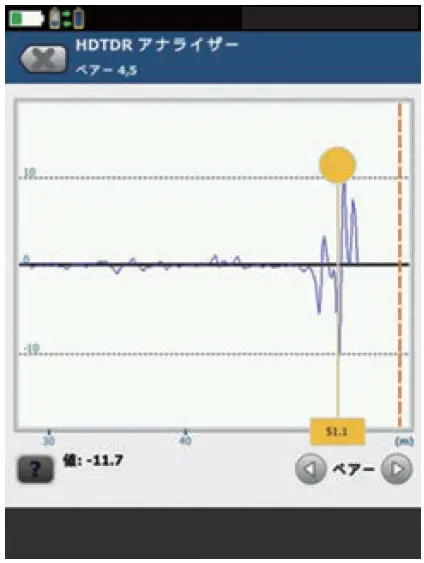

4.4 実務における「合否判定」の真実

最悪マージン

認証試験レポートの「合否判定」だけでは不十分です。結果が合格でも注目すべきは「最悪マージン」です。

最悪マージンとは、実測値が規格値に対してどれだけ余裕(バッファ)を持っているかを示す指標です。

マージンが大きいほど、将来的な経年劣化や温度変化といった要因による性能低下が起きても、規格値を下回る可能性が小さいことを意味します。したがって最悪マージンは、配線の特異的な特性(レジリエンス)や「寿命」を数値化したものと捉えることができます。

最悪マージンの確認ポイント

認証試験レポートでは、最悪マージンがどのパラメータで・どの周波数・どのペアで発生したかが明示されます。これを確認することで以下がわかります:

- 問題がどのケーブルで起きているか

- 特定の周波数帯で発生しているのか

- 施工不良(曲げ、圧迫、端末不良など)が疑われるのか

このように原因の切り分けが可能です。したがって、単に「合格」と記録するだけでなく、最悪マージンの値と発生箇所を併せて確認することが、将来のトラブル予防につながります。「合格」と記録するのではなく、最悪マージンの値と発生箇所をあわせて確認することが、将来のトラブル予防につながります。

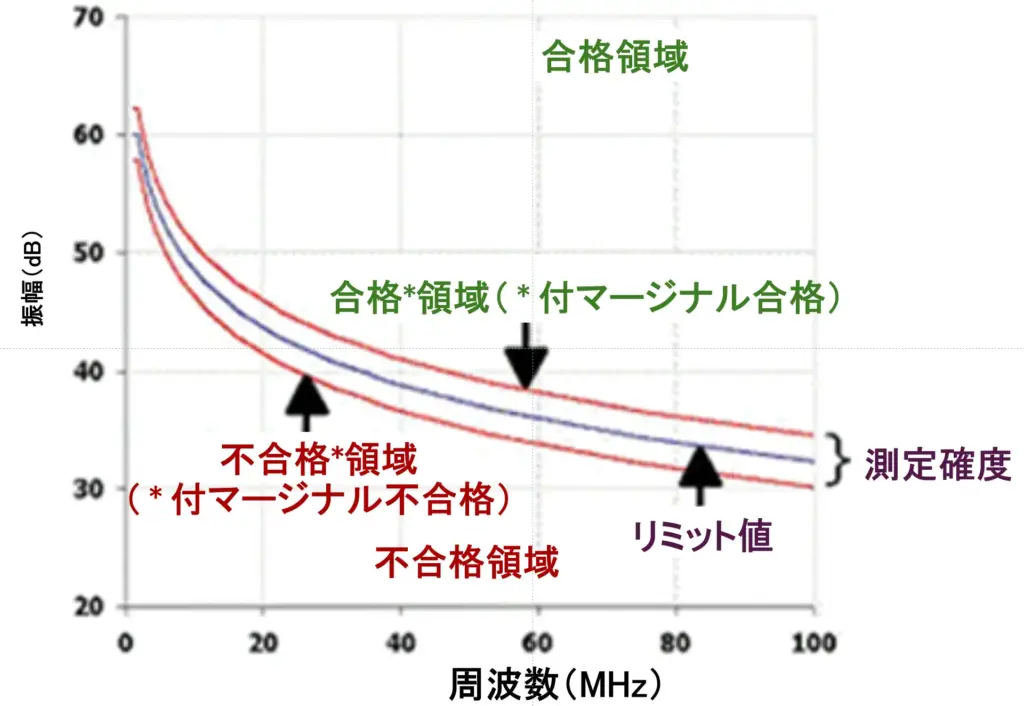

マージナル合格(*Pass)

ケーブルテスターの測定範囲は、周波数によって変化します。したがって同じ最悪マージンであっても、周波数が異なれば一方は「合格」となり、他方が「不合格」と判定されることがあります。マージナル合格(*Pass)は、テクニカルには合格であっても、将来的なリスクを含んでいる可能性があるため、現在の性能を証明するだけでなく、規格に沿った安定的な運用を保証するうえでも「最悪マージン」の重要性が強調されます。

マージナル合格(*Pass)の扱い

設置業者としては、ケーブルのすべてのテスト結果が「合格」となることが理想です。しかし、施工方法・部材の品質・テスターの性能などが影響し、結果が 「マージナルパス(Marginal Pass)」 となる場合があります。

これは 測定値が合格基準に非常に近く、フィールドテスターの測定確度の範囲内にある状態 を意味します。TIAやISO/IEC規格では「合格」と見なされますが、アスタリスク(*)を付けて明示することが規定されています。

留意点

- 定義:測定値が基準値に近く、規格上は「合格」と扱われる。

- 表示方法:測定項目にアスタリスク(*)が付与され、マージン不足が示される。

- 注意点:施工条件によって発生しやすく、顧客によっては受け入れを拒否される場合がある。

💡 したがって、マージナル結果を「合格」とするか「不合格」とするかは、発注者と事前に文書で合意しておくことが極めて重要です。

第5章:新しい配線形態と将来のトレンドがもたらす変化

5.1 進化する配線構成:MPTL, DAC, E2Eの登場

従来の情報配線システムは、オフィスのレイアウト変更に柔軟に対応するため、パッチパネルと情報コンセントを設けることが前提でした。しかし、IoT機器やセキュリティカメラなど、一度設置したら動かさない機器の増加に伴い、用途に応じた新しい配線形態が求められています。原資料は、ISO/IECの技術報告書(TR)として定義された、以下の3つの新しい配線形態を紹介しています。

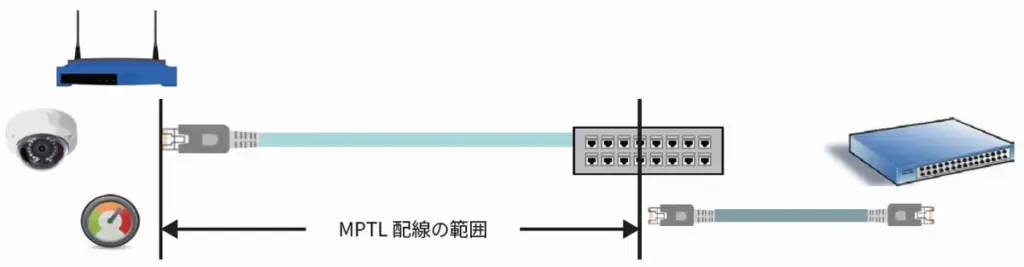

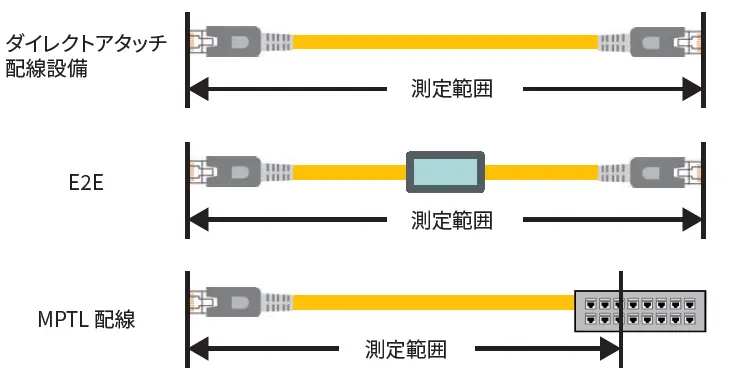

- MPTL (Modular Plug Terminated Link): 情報コンセントを省略し、プラグを直接終端する配線形態です。接続点を減らすことで障害リスクを低減し、コストを削減します。

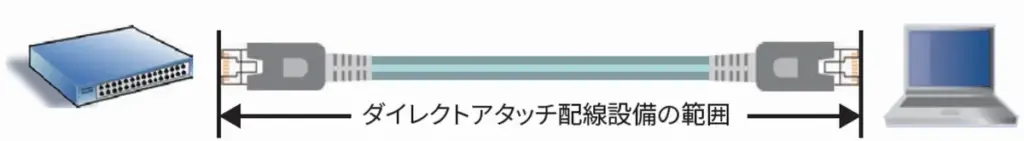

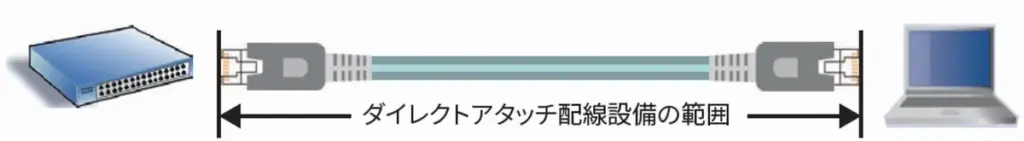

- DAC (Direct Attach Cabling): ケーブル両端にプラグを直接終端する形態で、ラック内や機器間の接続に用いられます。

- E2E (End-to-end Link): 産業用ネットワークなど、過酷な環境を想定した配線形態で、途中に複数の接続点や非RJ45コネクター(M12など)の利用が可能です。

これらの形態の登場は、ネットワークインフラの設計が、従来の構造化配線システム設計の考え方から、用途(Application)と環境に応じた最適化へとシフトしていることを示しています。この多様なニーズに対応するため、試験規格もプラグを含めた測定を規定するなど、進化を遂げています。

5.2 PoE普及と直流抵抗値測定の重要性

PoE(Power over Ethernet)の普及は、ツイスト・ペア・ケーブルの役割を、単なる「データ伝送路」から「電力供給コンポーネント」へと変容させました。

この変化によって、直流抵抗値の差(DC Resistance Unbalance)が新たな測定項目として重要視されるようになっています。

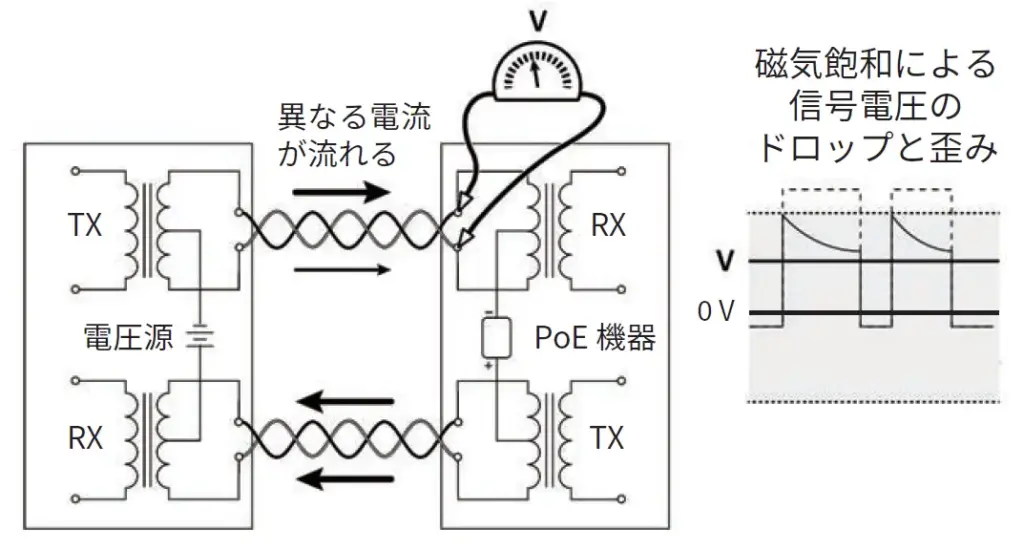

1Gbps以上のPoE++では、全4ペアに直流電流を重畳させて電力を供給します。この際、ペア内の2芯間の直流抵抗値の差にわずかでも違いがあると、電流が不均等に流れます。これにより、ネットワーク機器に内蔵されたトランスに直流バイアスがかかり、磁気飽和という現象が発生します。磁気飽和はデータ信号の波形を歪ませ、ビットエラーの原因となります。

したがって、PoE環境下での認証試験では、高周波数域でのデータ通信品質に加え、電力供給とデータ信号の完全性の両立を確認することが求められます。

直流抵抗値の差の測定は、交流信号の品質とは直接関係のない物理量ですが、PoEが普及した現代では、ケーブルの品質を評価する上で必須の項目となりつつあります。

5.3 ノイズ耐性の評価軸:平衡度の概念と測定

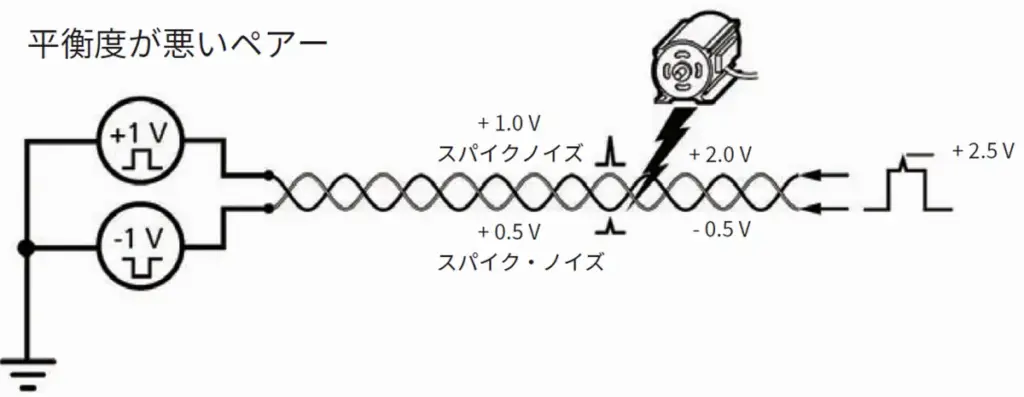

産業用ネットワークなどのノイズの多い環境では、配線のノイズ耐性を評価することが極めて重要です。このための評価軸として「平衡度」の概念が導入されています。ツイスト・ペア・ケーブルは、振幅が等しい逆相の信号を伝送する「差動モード伝送」によって、外部ノイズの影響を相殺します。

しかし、各芯線のインピーダンスのバランス(平衡度)が崩れると、外部から誘導されたノイズが共通モードでペア内の2本の導体に同時に干渉したとしても除去されず、信号に重畳してしまいます。このため、平衡度は、ケーブルがそのノイズ耐性を発揮する根源的な能力を示す指標と言えます。

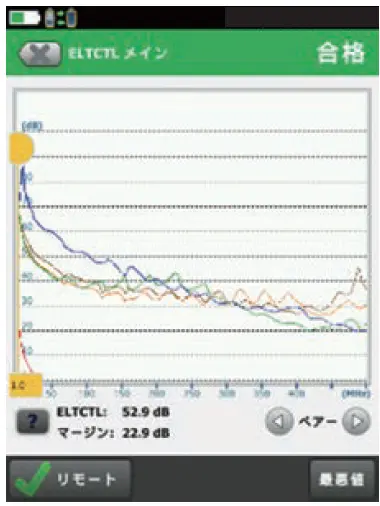

平衡度は、TCL(Transverse Conversion Loss)やELTCTL(Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss)といった測定項目で評価されます。現在、これらの項目はフィールド試験で必須とされていませんが、MICE分類(Mechanical, Ingress, Climatic and chemical, Electromagnetic)で示されるような過酷な環境での信頼性を保証するためには、将来的に重要な測定項目となる可能性があります。

第6章:光ファイバー配線試験:基礎から高度な品質管理まで

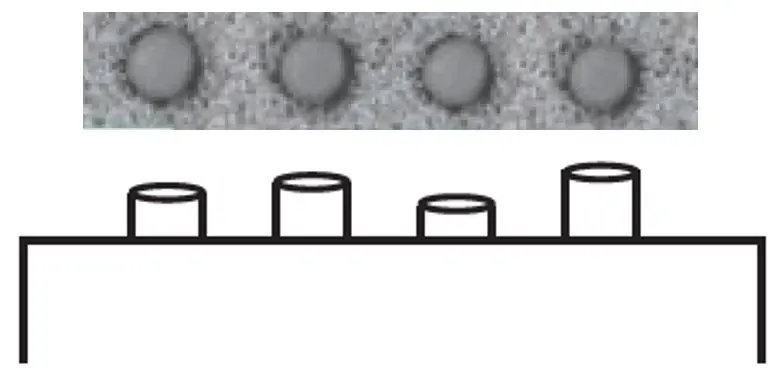

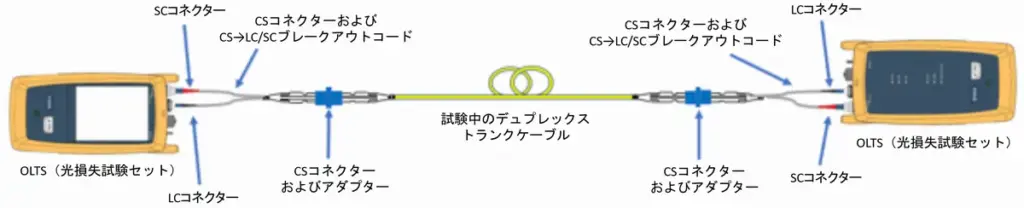

6.1 ワン・ジャンパー法:光損失測定(LSPM)の厳密な手順と注意点

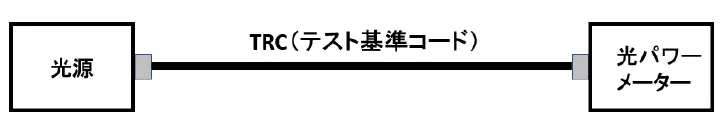

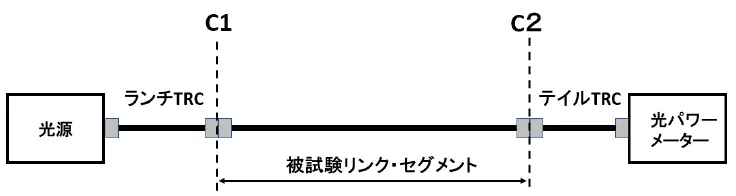

光ファイバー配線全体の光損失は、LSPM(Light Source & Power Meter)を用いて測定されます。この測定において最も重要な手順が「基準値設定(ゼロ設定)」です。フィールド試験器の光源出力はわずかに変動するため、測定前に必ず基準値を取得する必要があります。

基準値の取得方法として広く採用されているのが「ワン・ジャンパー法」です。この方法は、光源と光パワーメーターを1本の高品質なテストコードで直接接続し、基準値を設定したうえで被測定リンクを追加し、光損失を測定します。規格では、基準値設定の手法としてこの「ワン・ジャンパー法」が推奨されています。この方法は、アダプターを介さずに基準値を設定するため、測定誤差を最小限に抑え、安定した結果が得られます。

さらに、この方法ではテイルコードや光パワーメーター側のコネクタで生じる損失は非常に小さいため、測定結果に影響を及ぼすレベルではありません。そのため、TIAやISOの規格でも推奨されており、フィールド試験において信頼性の高い測定方法とされています。。

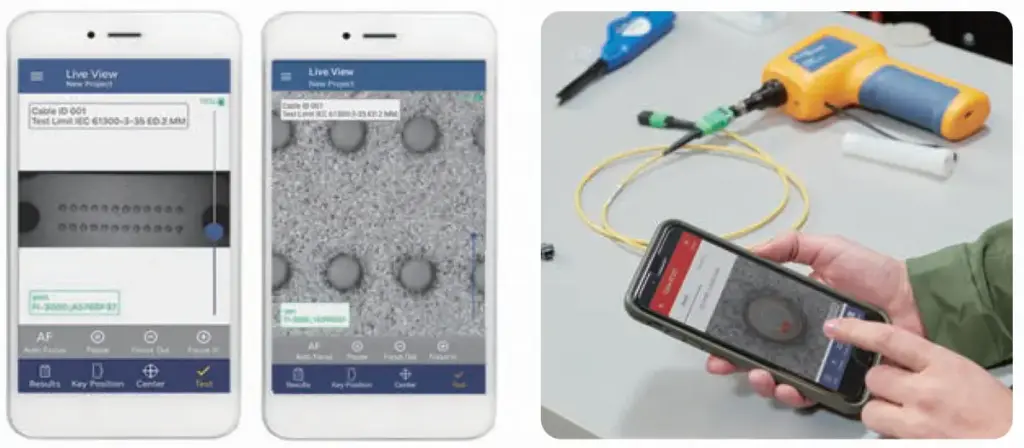

一方、多くの測定誤差の原因となるのは、コネクター端面の汚れです。コネクターの皮脂や空気中の微細な汚れは、肉眼では見えなくても大きな損失や反射の原因となります。このため、測定前には専用の顕微鏡やクリーナーを用いて端面を清掃・検査することが不可欠です。

📌 補足コラム:規格と清掃の要点

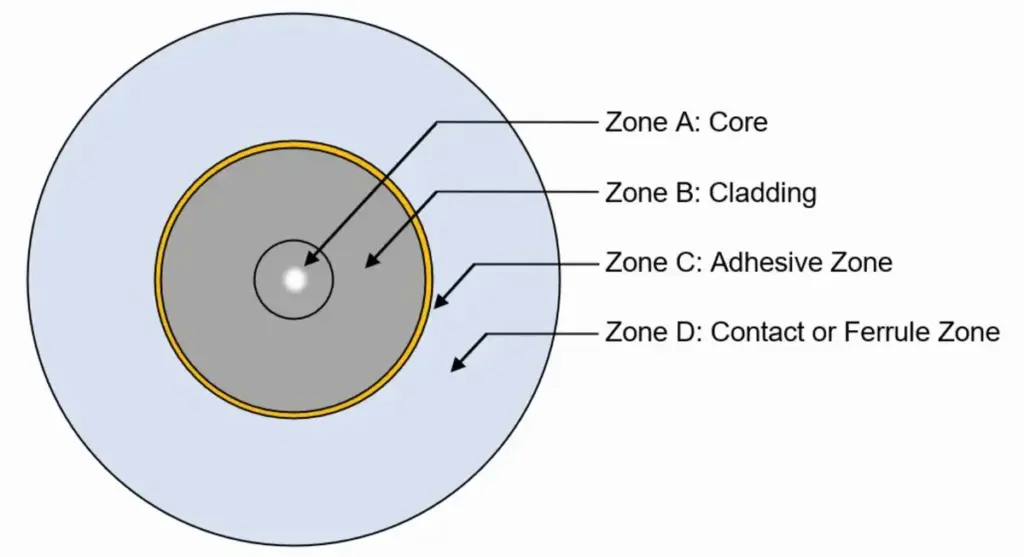

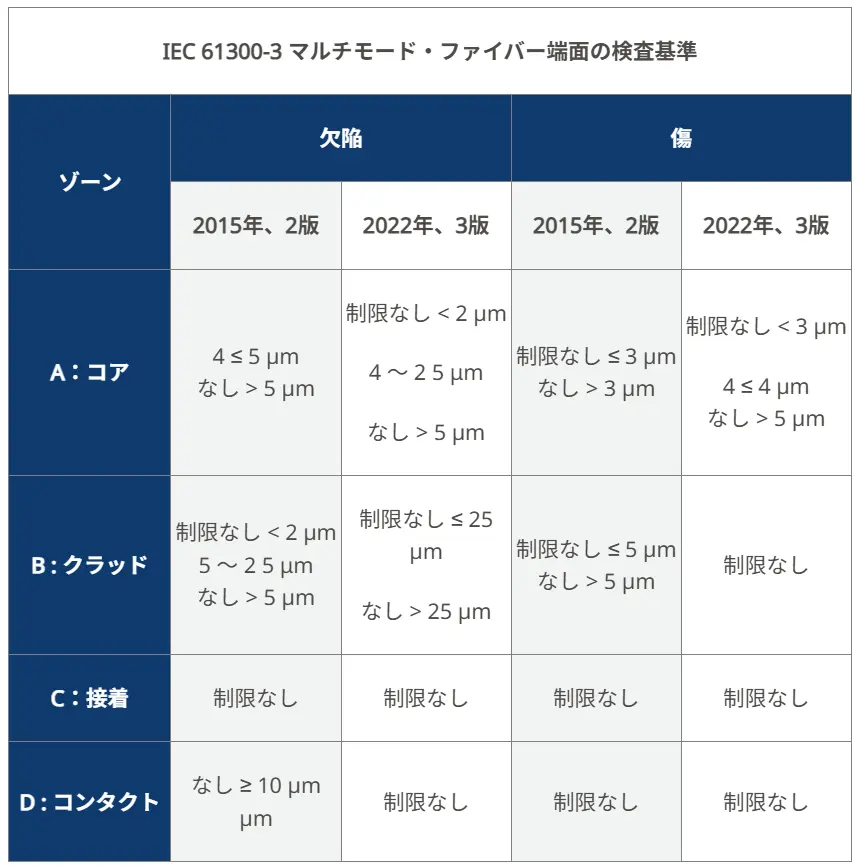

現場で誤差の大きな原因となる端面の汚れと IEC 61300-3-35 に基づく検査基準 についてまとめました。実務者に必須のチェックポイントです。

光ファイバー配線で発生するトラブルの多くは、光ファイバー自体ではなくコネクター端面の汚れが原因です。肉眼では確認できない衣服の繊維や皮脂、空気中の微粒子でも、40/100/400 Gbpsクラスの高速伝送では大幅な挿入損失や反射を招き、システム全体の通信品質に深刻な影響を与えることがあります。

さらに、端面の汚れは反射率の増大やOTDR波形への不要なピークを発生させ、誤診断の要因にもなります。そのため、OTDR測定と端面スコープ検査を組み合わせた確認が推奨されます。

国際規格 IEC 61300-3-35 では、端面を「コア」「クラッド」「接着」「コンタクト」の4ゾーンに区分し、それぞれに欠陥・傷の許容範囲を定めています。特にコアやクラッド部の汚れは光信号に直結するため、厳格な検査が必要です。2022年の第3版では一部基準が緩和され、実務における合否判定が行いやすくなりましたが、端面清掃と検査は依然として必須です。

実務上の推奨ルールは次のとおりです:

- すべての端面を検査し、不合格なら必ずクリーニング

- 規格に合格した端面は、静電気による再汚染を防ぐためむやみにクリーニングしない

- クリックペン型や乾式/湿式クリーナーを用途に応じて使い分け、再検査を徹底

これらを実践することが、現場での安定した配線品質を維持する最も効果的な方法です。

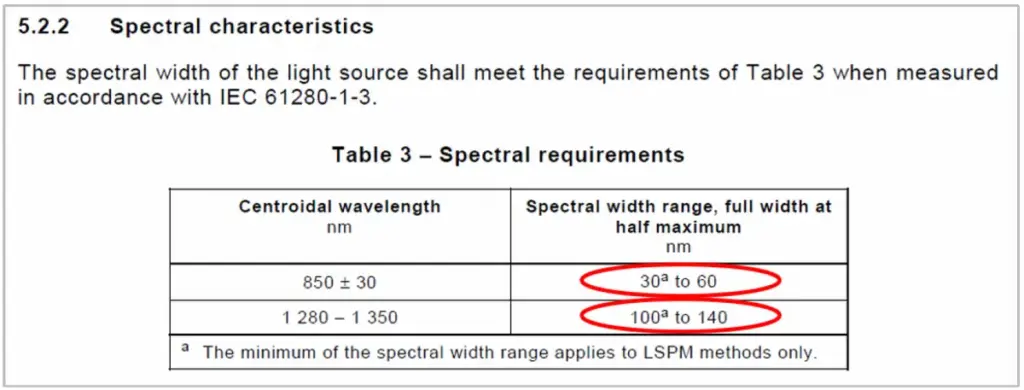

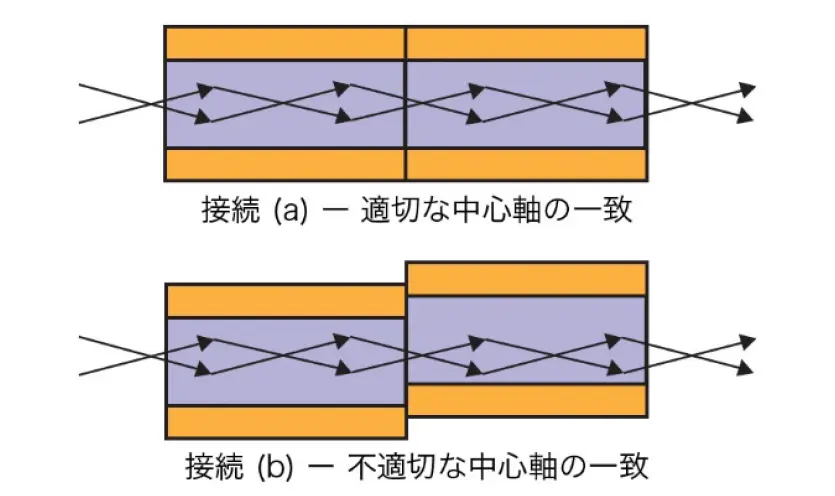

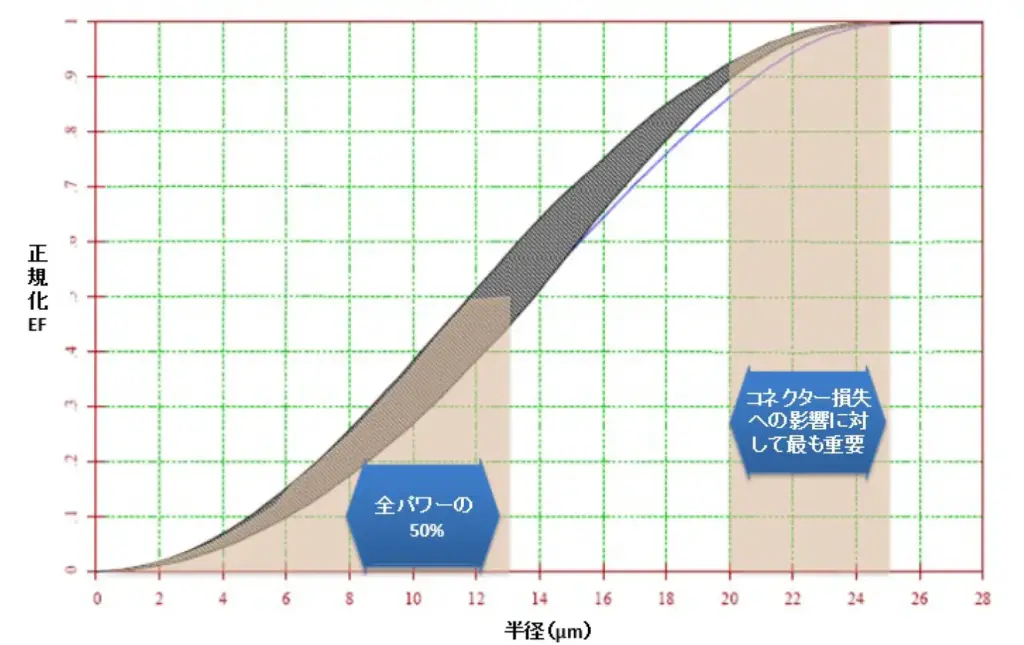

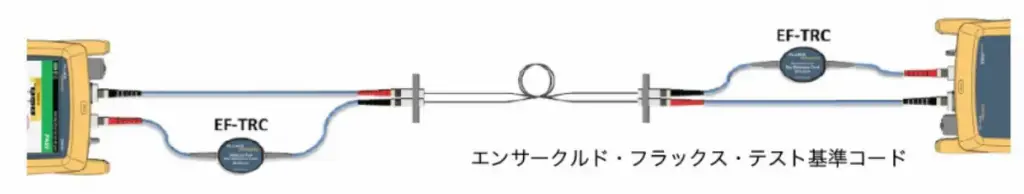

マルチモード光ファイバーの測定では、光の励振条件が測定結果の再現性に大きく影響します。このため、IEC 61280-4-1では「エンサークルド・フラックス(EF)」が規定されており、EF準拠の光源や変換コードを使用することで、測定結果のばらつきを抑え、信頼性を確保できます。

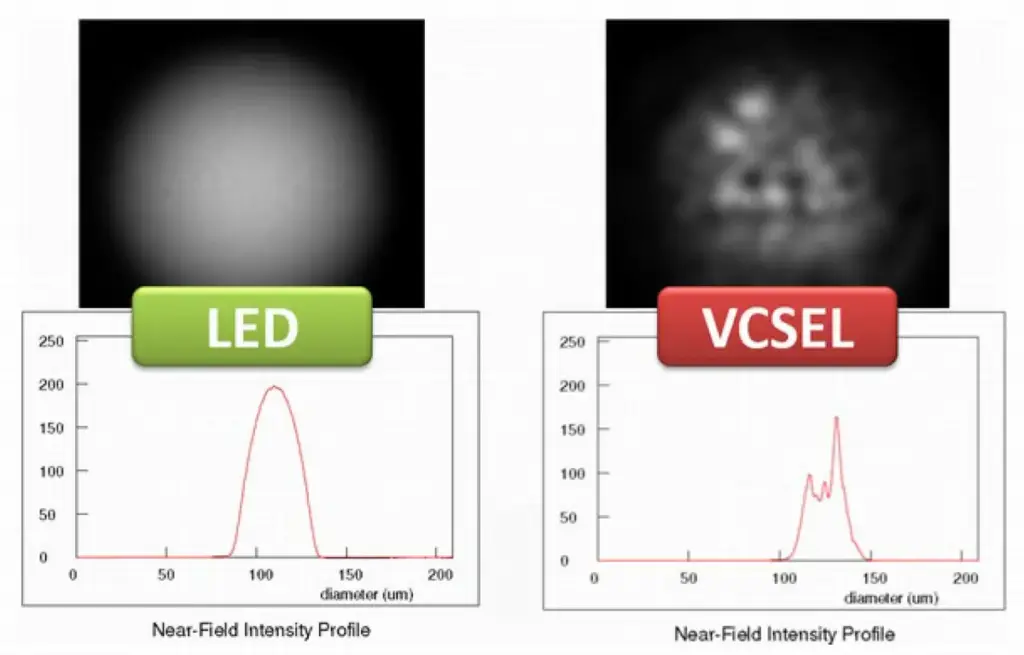

EFによって光源の規格化が進んだことで測定の再現性は高まりましたが、光源の種類そのものが結果に影響を及ぼす点には注意が必要です。特にLED(発光ダイオード)とVCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser:垂直共振器面発光レーザー)の違いは大きな影響を与えるため、端面清掃の重要性を確認したうえで、励振条件を適切に管理することが不可欠です。

📌 補足コラム:励振条件と安定性

光源の種類や励振条件の違いが測定結果にどのような影響を与えるかを解説します。特に IEC 61280-4-1(EF規格) に基づいた安定測定の考え方を解説します。

光ファイバーの中では光がいくつもの「道(モード)」を通って伝わります。問題は、光の入り方(励振条件)が違うと測定結果も変わってしまうことです。同じリンクを測っても、使う光源やテスターが違うと結果がバラバラになる――これが大きな課題でした。

LEDは均一に広がった光分布を持ち、全モードを励振します。一方、VCSELは限られたモードのみを励振するため、測定には適切ではありません。

このようにLEDとVCSELには特性の違いがあるため、規格では測定に使用できる光源の条件が定められています。

LED光源は広いスペクトラムを持ち、全モードを励振しますが、測定誤差のばらつきが大きくなります。VCSELは狭い帯域でモードが偏るため、規格上は除外されています。

軸の不一致がある接続では、限定モード励振では損失を十分に検出できず、誤った測定結果につながる可能性があります。

EFは、光ファイバー端面での光分布を規定する方法で、特にコネクタ損失の評価に影響が大きい領域を安定的に測定できるようにします。

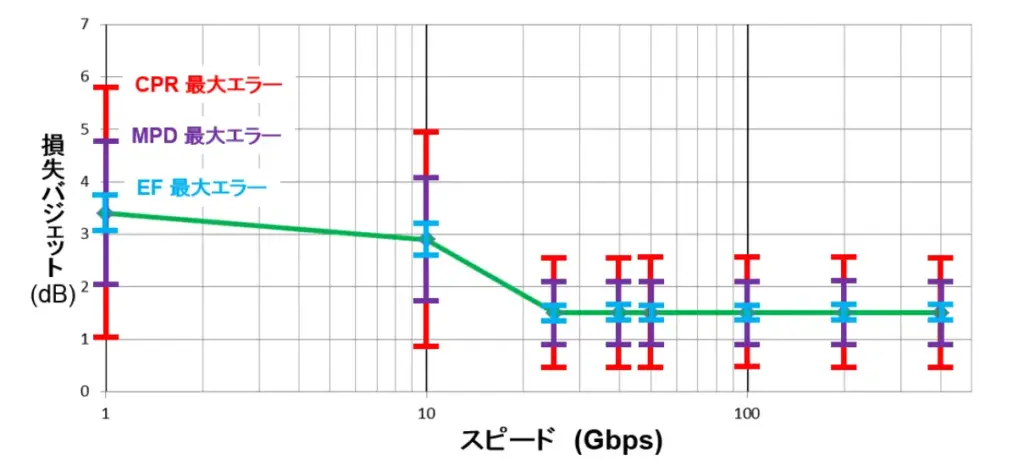

従来は「モード・パワー分布(Mode Power Distribution: MPD)」や「結合パワー比(Coupled Power Ratio: CPR)」といった基準が用いられていましたが、光源や接続条件の影響を完全に排除できず、再現性に限界がありました。これに対し、EFは端面での光分布を直接規定するため、測定の安定性と信頼性を大幅に向上させました。

速度が上がるにつれて厳しくなる損失バジェットに対し、EFを用いた測定が最も安定した結果を示すことが分かります。

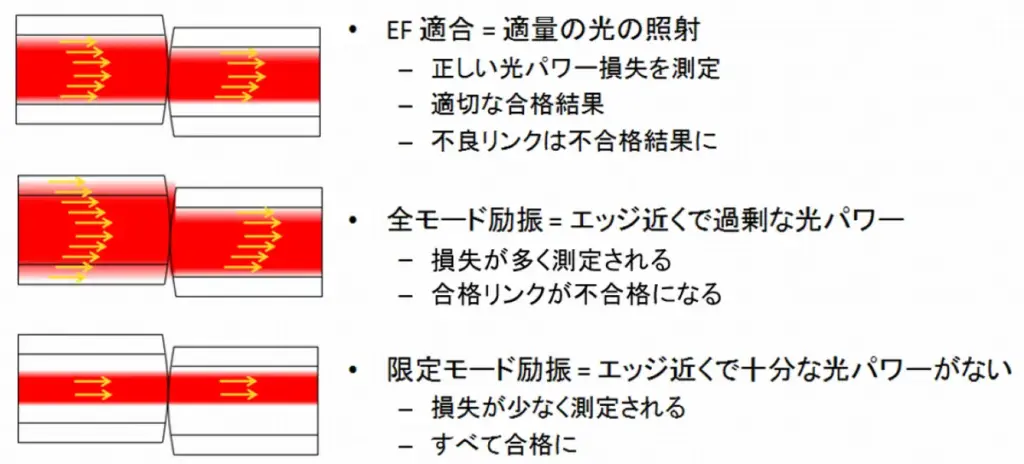

EF励振:適切な光 → 正しい損失を測定

全モード励振:光が過剰 → 損失を過大に評価

限定モード励振:光が不足 → 損失を過小に評

実際の現場では「EFに適合したテストコード」を使えば、ベンダーやテスターが違っても同じ結果が得られます。

つまり、誰が測っても「同じ答えになる」環境を作れるのです。

6.2 OTDRによる詳細な品質評価とトラブルシューティング

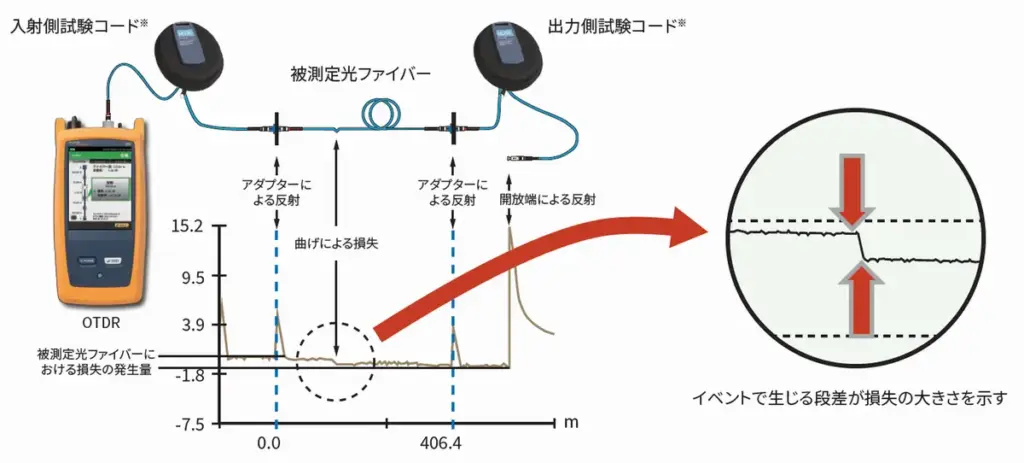

LSPMが配線全体の合計損失を測定するのに対し、OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)は、個々の接続点における損失や反射を個別に評価できる強力なツールです。これにより、単に総合的な合否判定を行うだけでなく、接続点ごとの品質を詳細に把握し、潜在的な問題を早期に発見することが可能となります。

国際的にもOTDR測定は重要な手法と位置づけられており、JIS X 5151(光情報配線試験)や ANSI/TIA-568.3-E(Optical Fiber Cabling Component Standard)などの規格にも明確に記載されています。

これらの規格を踏まえることで、LAN配線の品質保証におけるOTDRの役割がより明確になります。

これにより、両端の接続損失を含めた正確な測定が可能となります。

これらの規格では、OTDR測定を拡張試験(Tier 2) として位置づけており、基本試験(Tier 1:LSPMによる全損失測定) と組み合わせることで、高い信頼性を持つ品質管理が可能となります。この二段階の試験により、施工品質の評価だけでなく、将来的な運用段階での安定性も保証できます。

ただし、OTDRには「イベント・デッドゾーン」や「アッテネーション・デッドゾーン」といった物理的制約があり、近接した2つのイベントを識別できない場合もあります。そのため、LSPMとの併用が推奨され、両者の長所を組み合わせることで正確な品質評価が実現します。

このように、OTDRはLSPMと並んでLAN配線の品質保証に欠かせない中核的な手法です。両者を組み合わせた包括的な評価により、安定した光ファイバー配線システムを実現し、将来的な運用管理における信頼性を強固に支えることができます。

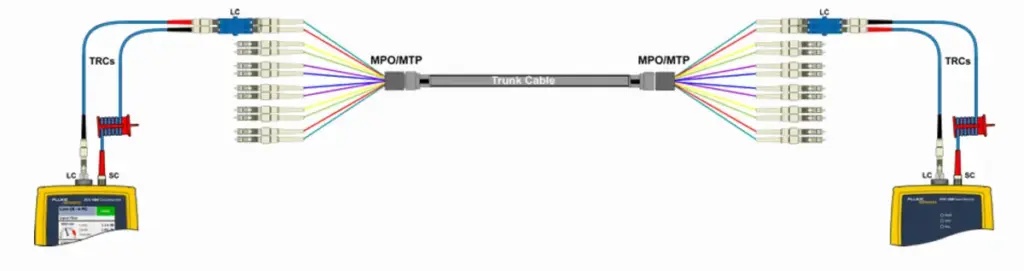

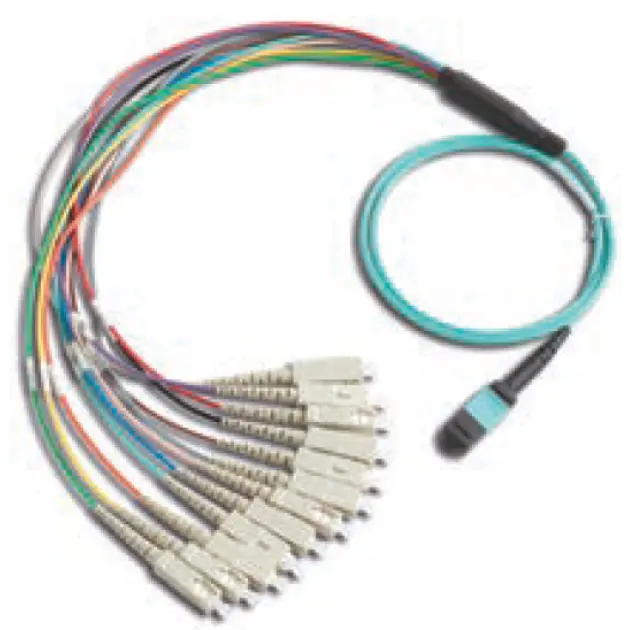

6.3 MPO配線:高速・高密度化時代の試験課題

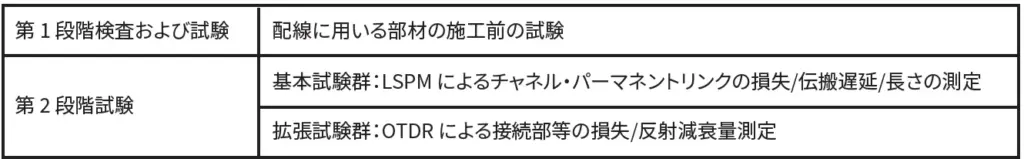

データセンターの高速化と高密度化の要求は、複数の光ファイバーを一本のコネクターで接続する MPO(Multi-fiber Push On)コネクター の普及を加速させました。

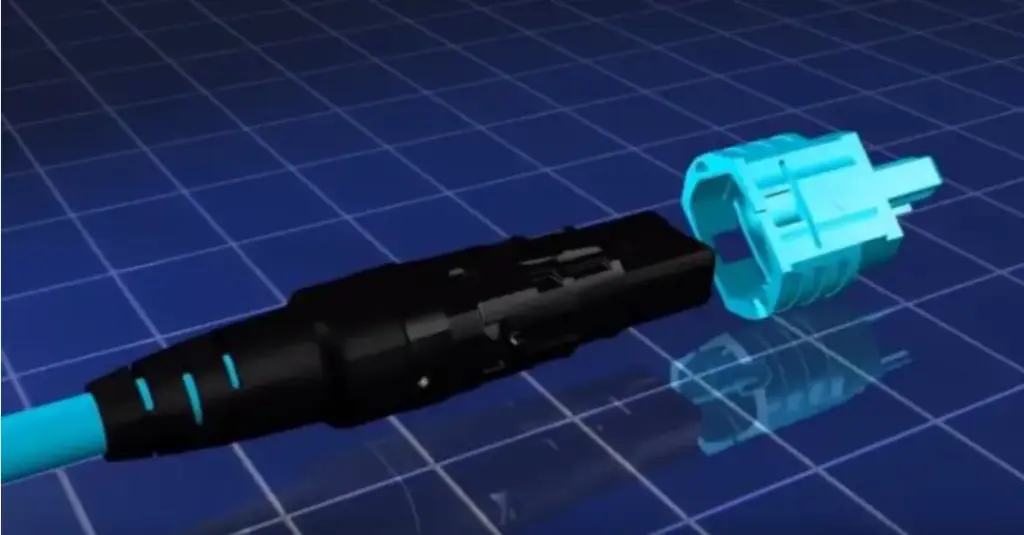

MPO(マルチ・ファイバー・プッシュオン)光ファイバー・トランクは、業界で最も急速に成長している40Gbps以上の高速データセンターのバックボーン配線です。現在、一般的に出回っている製品には 12芯タイプ と 24芯タイプ があり、コネクターには ピンあり/ピンなし の2種類が存在します。最近では、バックボーン配線の集約を目的に 16芯以上のMPOコネクター も導入され始めています。

しかし、MPO配線の試験では、従来方式として ファンアウトコード を用い、1芯ごとに測定を行う必要がありました。この方法は時間とコストが膨大になるうえ、安定した測定を行うのが難しいという課題がありました。

この課題を解決するため、複数の芯線を一度に測定できる 専用MPOテスター が登場し、試験プロセスの効率と安定性が飛躍的に向上しました。

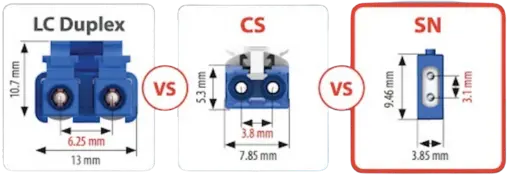

なお、近年では SN-MT(Senko)や MMC(US Conec)といった VSFF(Very Small Form Factor:超小型光コネクター)多芯コネクターも登場しています。これらは従来の MPO よりも小型で高密度実装を可能にし、次世代のデータセンターにおける光配線の新たな選択肢として注目されています。今後は、これらのコネクターを対象とした試験方法や評価基準についても整備が進むことが期待されます。

6.4 MPOコネクターの清掃と端面検査の重要性

MPOコネクターを用いた40/100GBASE-S配線の最大許容損失は 1.5〜1.9 dB と非常に厳しく設定されています。そのため、わずかな汚れや傷でも合否を左右する可能性があります。特に、MPOコネクターの各芯線の突き出し量のバラツキは、清掃や検査を難しくする要因となります。そのため、複数芯を同時に検査できる 専用端面スコープ や、効率的に清掃できる 専用クリーナー の活用も不可欠です。

専用クリーナーによる清掃

フィールド試験では、MPO専用のクリーナーを使用することが不可欠です。写真のような Quick Clean MPOクリーナー を用いることで、複数芯の端面を一括で効率的に清掃することができます。

また、近年は タッチレス方式のクリーナー も登場しています。

その代表例が、AEPジャパン株式会社が提供する Sticklers™ Pro360™ タッチレスクリーナー です。

このクリーナーは端面に直接接触せずに清掃できるため、従来の物理的な方法と比べて 安定性や再現性を高められる という特長があります。フィールド試験やデータセンター運用においても有効な補助ツールとして注目されています。

端面スコープによる検査

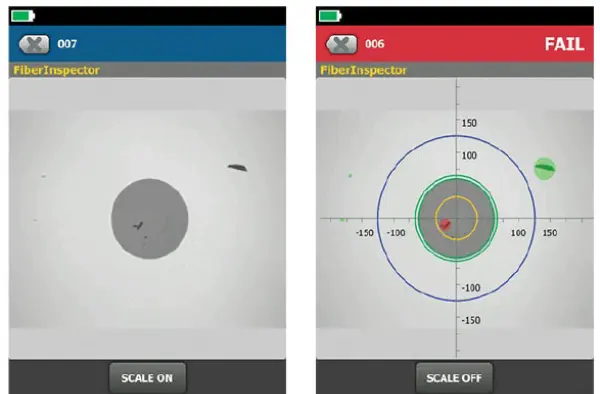

清掃後は、必ず端面スコープを用いて状態を確認する必要があります。MPO用の端面検査スコープには以下の2種類があります。

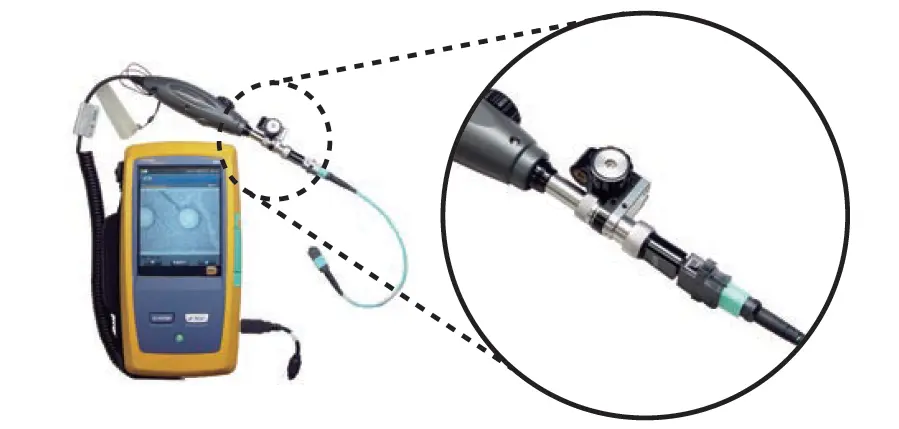

- 単芯確認タイプ:1芯ずつ確認する従来方式(例:写真6.4.1 フルーク・ネットワークスFI-7000 FiberInspector™ Pro)

- 同時確認タイプ:すべての芯線を一度に確認できる方式(例:写真6.4.2 フルーク・ネットワークスFI-3000 FiberInspector™ Pro)。最新機種では拡大画像の表示や、自動合否判定機能も搭載され、検査効率と信頼性が大幅に向上しています。

まとめ

このように、MPO配線の品質管理においては、

- 専用クリーナーによる端面清掃

- 専用スコープによる端面検査

がセットで不可欠となります。これらを確実に実施することで、厳しい許容損失条件を満たし、データセンターの安定稼働を支えることが可能になります。

6.5 VSFFコネクター・ケーブルの認証試験

データセンターのさらなる高密度化・高速化に伴い、従来のLCコネクターでは限界が近づいています。ラックスペースの効率利用や、光トランシーバーの小型化に対する要求が高まる中で、従来のコネクターではポート数の拡張や管理性に課題が生じてきました。

こうした背景から登場したのが VSFF(Very Small Form Factor)コネクター です。VSFFは従来のLCと比べて大幅に小型化されており、同じパネル面積でより多くのポートを収容できることが最大の特徴です。代表例としては CNコネクター、SNコネクター 、MDCコネクターなど があり、400G/800Gといった次世代高速通信を支える重要な技術となっています。

さらに、VSFFは 「トランシーバー直結型」 の設計思想を持っており、光モジュールへの直接接続を前提としています。これにより、データセンターにおける運用の柔軟性が向上し、配線の密度・効率性を飛躍的に高めることが可能になります。

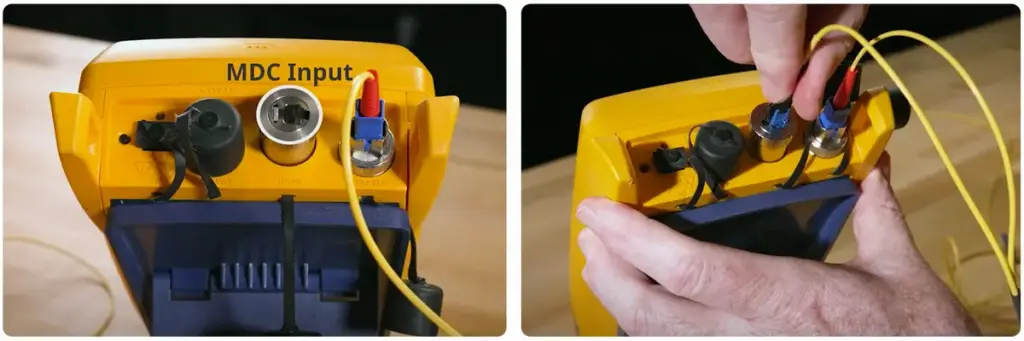

MDCコネクター対応

Fluke Networks が提供を開始した MDCコネクター用の入力変換アダプター を利用することで、これまで困難だった 1ジャンパー法試験 が可能になりました。従来のLCと同等の手順で、より正確な損失測定を実施できる点は大きな進歩です。

MDC VSFFコネクター に終端されたファイバーリンクを CertiFiber Pro の 1ジャンパー基準 でテストする方法については、フルーク・ネットワークスの Jim Davis によるこのビデオをご覧ください。

その他のVSFFコネクター(SN, CS, MMCなど)

一方で、MDC以外のVSFFコネクターについては、依然として 3ジャンパー法 を用いた試験が必要となる場合があります。特にSN-MTやMMCでは、MPOとのブレークアウト構成を使用し、両方のブランチ(分岐)をテストした上で合算し、リンク全体の損失を評価します。

VSFFは小型化によって高密度化を実現できる反面、端面が小さいため微細な汚れや傷が性能に直結しやすいという課題があります。Fluke Networksのブログでも「テスト・検査・クリーニング」が主要課題として挙げられており、特に高速伝送環境では不適切な取り扱いが大きな損失や反射を招く可能性があります。

今後の展望

現在、1ジャンパー法に対応しているのはMDCコネクターが最初の事例です。今後はSN、CS、MMCなど他のVSFFコネクターにも専用アダプターが順次提供され、普及が進むことが期待されています。これにより従来のLCと同様に、VSFFでも効率的かつ正確な認証試験が可能となり、データセンター運用の安定性が一層高まるでしょう。

こうした試験手法の詳細については、以下の記事に解説があります:

👉 VSFFコネクターのテスト方法ガイド(Cabling Cert Techブログ)

👉 CSコネクターの3ジャンパーテスト方法ガイド(フルーク・ネットワークスブログ)

💡 トランシーバーとの関係性

VSFFコネクターは QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) などの光モジュール規格と密接に関わっています。従来のLCでは対応が難しかった 400G/800G クラスの高速モジュールに対して、VSFFは直接接続を前提に設計されています。

そのため、光モジュールとの整合性確認や接続安定性の評価も、認証試験の重要な対象となります。

推奨される検査・清掃手順

Fluke Networksの推奨プロセスは以下の通りです。

- 検査 – 専用スコープで端面の微細な汚れや傷を確認

- 清掃 – 専用クリーナーで異物を除去し、光学的な損失リスクを低減

- 再検査 – 清掃後に再度確認し、合否判定を実施

※小型端面に対応する専用アダプターを備えた清掃ツールが必須です。

まとめ

MPOは多芯を一括収容することで幹線やバックボーンに最適であり、データセンターの幹線構成を効率化します。

VSFFは小型化により高密度実装を可能にし、特にサーバーやスイッチなどの機器接続において優位性を発揮します。

今後はMPOとVSFFの両方が認証試験の標準対象となり、それぞれの特性を活かしながら 高密度・高速通信インフラを支える基盤技術 としての地位を確立していくことが期待されます。

特に、厳格な試験・検査・清掃を通じて、長期的な安定運用を支える点が実務において極めて重要です。

⚠️ 注記:VSFFコネクター(SN、CS、MDC、MMCなど)は小型化されているため、従来のLC以上に汚染リスクが高く、清掃・検査の確実な実施が必須です。

💡 ヒント:Fluke Networksのブログ「VSFF Test, Inspect, Clean」および「What to Know About VSFF Connectors」に最新情報がまとめられています。

💡 略語一覧(参考)

| 略語 | 正式名称 | 説明 |

|---|---|---|

| VSFF | Very Small Form Factor | LCよりも小型化された新世代の光コネクターの総称。高密度実装に最適。 |

| QSFP-DD | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density | 400G/800G向けの次世代光モジュール規格。1ポートで8レーン以上をサポート。 |

| SN | Senko Nano | Senko社が開発したVSFFコネクター。1芯または2芯接続向けで、ブレークアウト用途にも適する。 |

| SN-MT | Senko Nano – Multi-Fiber Termination | Senko社がSNフォームファクターを拡張した多芯コネクター。8芯・16芯のバリアントがあり、MPOの高密度代替として利用される。 |

| CS | Connector Senko | Senko社が開発したVSFFコネクター。MPOブレークアウトや高密度配線に広く利用される。 |

| MDC | Miniature Duplex Connector | US Conec社が開発したVSFFコネクター。2芯構造で高密度実装に対応。 |

| MMC | Multi-Fiber Miniature Connector | US Conec社が開発したVSFF多芯コネクター。12芯・16芯・24芯のバリアントを持ち、SN-MTと同様に次世代MPO代替として位置づけられる。 |

| MPO | Multi-fiber Push On | 多芯光ファイバー用の標準コネクター。従来から幹線配線に広く利用されてきた。 |

| LC | Lucent Connector | シングルファイバー用の小型コネクター。従来のデータセンター配線で主流。 |

第7章:規格と実装に則した総合的トラブルシューティング

この章では、実際の認証試験で直面する不合格事例を基に、問題の特定と対策のプロセスを解説します。

7.1 メタル配線における不合格要因の特定と対策

ケーススタディ1:NEXTとRLの同時不合格

シナリオ: 試験レポートでNEXTとRLの数値が著しく悪い場合。

診断: 両項目が同時に不合格となる場合、特にコネクター成端作業の品質に問題がある可能性が高いです。NEXTの劣化は撚り戻し過ぎ、RLの劣化はインピーダンスの不整合に直結します。

推奨対策: 問題のコネクターを再成端し、特に撚り戻しを最小限に抑えるように注意します。不合格が続く場合は、部材自体の不良も考慮します。

ケーススタディ2:エイリアン・クロストークの不合格

シナリオ: Cat 6Aの配線試験で、NEXTやRLは合格だが、PSANEXTやPSAACR-Fが不合格となる場合。

診断: 同一ケーブル内の品質は良いが、隣接ケーブルからの干渉(AXT)が発生していることを示します。

推奨対策: ケーブルの束ね方を見直し、結束バンドの締め付けを緩めるなど、ケーブル間に離隔距離を設ける物理的対策を講じます。

7.2 メタル配線における不合格要因の特定と対策

ケーススタディ1:LSPMで全損失が不合格NEXTとRLの同時不合格

シナリオ: LSPMによる損失測定で不合格となる場合

診断: LSPMだけでは原因は特定できません。OTDRを用いて、個々のコネクターや融着点の損失を特定します。

推奨対策: 損失が大きい接続点を特定し、端面を清掃または再成端します。OTDRによって融着点の損失が規定値(0.3dB以下)を超えていることが判明した場合は、再融着を検討します。

ケーススタディ2:OTDRで高反射が検出された場合

シナリオ: OTDR試験で、特定のコネクターで反射率のピークが異常に高い場合。

診断: コネクター端面の汚れや物理的な傷、嵌合不良が疑われます。

推奨対策: まず、端面スコープを用いて端面の状態を確認し、IEC 61300-3-35規格に則して汚れを清掃します。清掃後も反射が改善しない場合は、コネクターの物理的欠陥が考えられるため、交換を検討します。

第8章:認証試験用ケーブルテスターの代表製品

ネットワーク配線の認証試験を現場で確実に行うためには、専用のテスターが欠かせません。ここでは業界を代表する AEMジャパン とフルーク・ネットワークス の製品を紹介します。いずれも国際規格に準拠し、幅広い試験ニーズに対応できる設計となっています。

AEMジャパン TestPro CV100

- モジュール/アダプター交換式による柔軟な構成と多機能設計

- CAT3~CAT8認証試験、SPE(シングルペアイーサネット)試験をサポート

- PoE解析&インラインモニター機能を搭載

- Tier 1 & Tier 2 光ファイバー認証やハイブリッド給電ファイバーにも対応し、最新の試験ニーズに応える

👉 詳しくは TestPro 認証試験用テスターのカタログ をご覧ください。

フルーク・ネットワークス Versivシリーズ

- モジュール交換式でメタル配線から光ファイバーまで幅広く対応

- Cat 8認証試験、光ファイバー損失測定、OTDR測定をサポート

- 光ファイバー端面の状態確認用 ビデオプローブに対応

- 世界中の現場で導入されている、信頼性の高い認証試験プラットフォーム

👉 詳しくは フルーク・ネットワークス のVersivカタログ をご覧ください。

第9章:結論 - 信頼性の高いインフラ構築への提言

9.1 規格に準拠した総合的アプローチの重要性

情報配線システムの品質保証は、もはや単一の試験や規格で完結するものではありません。今日の複雑なネットワークインフラにおいては、IEEEの伝送規格、ISO/JIS/TIAの配線規格の試験規格が一体となった「総合的なアプローチ」が不可欠です。このアプローチは、単に工事の完了を証明するだけでなく、将来のネットワーク性能、運用効率、そしてトラブルシューティングの容易さを左右する基盤となります。

9.2 将来を見据えたインフラ投資と測定戦略

情報配線技術は、PoE++やシングル・ペア・イーサネット、400GBASE-Tといった新技術の登場により、今後も進化を続けます。この変化に対応するため、インフラの構築・運用に関わる専門家は、以下の戦略的な視点を持つことが推奨されます。

- 物理層への戦略的投資: ケーブルやコネクターといった物理層の部材は、ネットワークの性能を決定づける基盤です。将来の帯域幅要件やPoEの電力要件を見据えた、高品質な部材の選定が不可欠です。

- 多機能型認証試験器の活用: 従来の簡易テスターでは評価できない、直流抵抗値の差や平衡度といった新しい測定項目に対応できる多機能型のアナライザーへの投資は、将来的なトラブルを未然に防ぎ、長期的なコスト削減につながります。

- 「デジタル配線カルテ」の作成: 認証試験で得られたデータを単なる合格証として扱うのではなく、LinkWare Liveのような専用クラウドサービスソフトウェアを用いて、すべての測定結果を中央で管理します。これにより、配線の履歴やパフォーマンスを詳細に追跡でき、将来的なアップグレードやトラブルシューティングを劇的に効率化できます。

最終的に、情報配線システムの品質保証とは、単に現在の性能を証明するだけでなく、未来の安定性と拡張性を保証するためのプロフェッショナルなプロセスです。本稿が、その重要性を再認識し、より高度なインフラ構築に貢献する一助となれば幸いです。

👉学習を続ける: